华汉旅官方微博

咨询热线010-84856515

24小时专家热线010-84856515

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

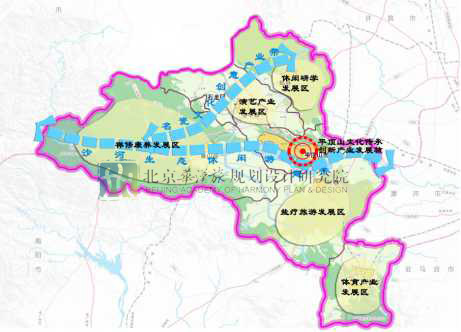

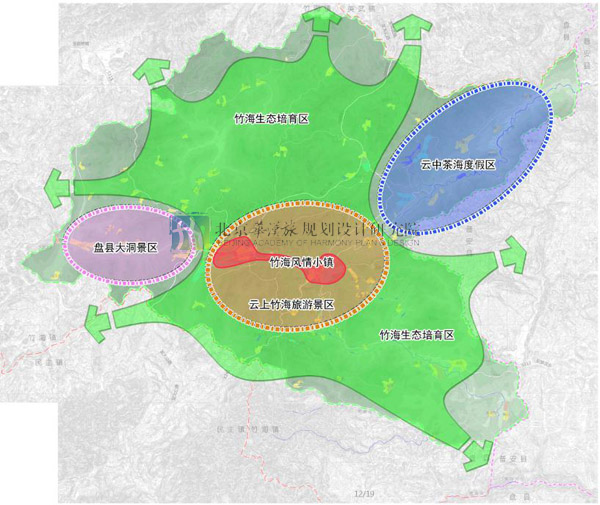

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

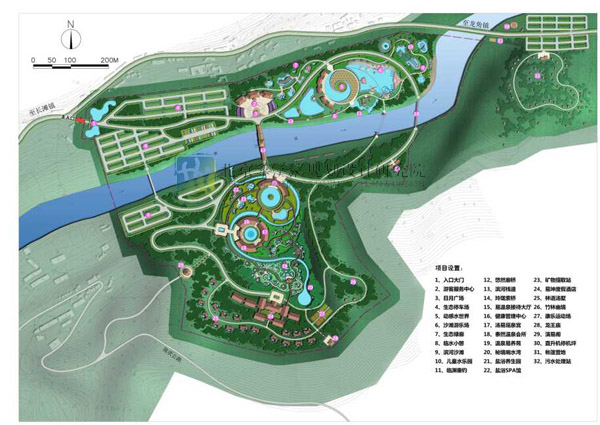

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

纵览国际国内区域规划的发展,尤其是20世纪90年代末以来区域规划表现出一些新的理念:

(1)由自上而下强制型规划转向双向互动互求、协商型规划

目前世界上的区域规划基本存在着三种类型:

(1)自上而下强制型

在实行计划经济的前苏联及存在东方集权色彩的某些资本主义国家(如日本、新加坡),规划基本是计划的代名词,国家具有完善的区域规划编制体系及保障体系。区域规划的强烈指令性使其成为一种绝对的政府行为,规划成为国家干预、调控地方发展的有力工具。实际情况是除了少数国家较为成功外,这些规划虽然表面上具有强大的权威,但大多由于难以调动地方的主动性,往往缺乏可操作性。

(2)自下而上放任型

由于自由经济意识形态在政治、文化领域的全面渗透,“控制”的观念在这些国家并不受欢迎。市场的盲动性和生产的无政府状态使规划缺乏稳定的地位,时而被政府当作防止市场失效的工具,时而被视为避免经济危机、政治危机发生的临时权宜之计。综合性区域规划在这些国家(如美国)基本不能真正开展。“区域性的规划”实际是为无数单项的规划、契约或法规所取代。美国国家级的规划管理机构主要职能是通过制定全国或全区的立法和分配国家对区域建设的财政补助(联邦基金),来干预影响地方,因此美国对区域物质环境发展和变化的管理能力要比许多欧洲国家薄弱得多。

(3)控制与引导双轨型

在奉行“第三条道路”的西欧国家,其相对集权的价值观及并不宽裕的生存空间,使得区域规划不仅成为政府的一项重要工作,亦能基本得到整个社会的认同。政府通过权威的规划、完备的法规、开放的规划体系、市场化的经济手段等,将控制与引导较好的结合起来,基本保证了区域规划由编制到实施的一致性。

新的区域规划要求在自上而下与自下而上的力量之间进行磨合、平衡,转向双向互动互求、协商型规划。在西方国家称为“非正式规划”,即利用咨询、讨论、谈判、交流、参与等措施,在正式的规划途径之外,开辟一条不完全是官方的意见交流和协商行动的渠道,通过制定公平准则,建立公开的规划体系,广泛吸收各种利益集团(政府、部门、社团、企业等)参与规划的全过程,以寻求解决区域发展中的各种利益冲突的方法和途径,制定出一个透明度高、可信度强、满足全社会愿望的区域规划(契约)。因而这样的区域规划将被区域成员视作“我们的规划”而自觉去履行。这种协商式的规划可以处理包括经济结构的调整、就业市场的开拓、环境污染的防治、以及土地资源的需求、开敞空间的建设和区域基础设施的共享等问题,也可运用在目前已经频繁出现的有关争夺城市发展机遇和信息共享处理等方面。

(2)由经济单目标型规划转向综合目标型规划

传统的区域规划尤其是城镇体系规划,是以生产力的布局为核心任务。在以经济目标为根本内在驱动的情况下,区域规划中虽然对社会发展、生态环境保护等也有一定的涉及,但大多是作为一种“标签”,无论是规划者还是执行者,都没有将其放到真正重要的地位。粗放型的经济增长模式是用国民生产总值和国民收入的总量与速度的增加掩盖自然资源衰竭、环境功能退化所代表的真正经济成本,但如今我们已经直接感受到了漠视环境成本所带来的昂贵代价。另一方面,人们越来越大越认识到,“经济增长”与“社会发展” 是两个完全不同的概念,由于社会发展极化、文化冲突、权利分割、社会需求多元化等引发的社会问题,许多必须在区域规划中找到解决或缓和的途径。20世纪90年代以来,为解决日益突出的人口、资源、环境与经济社会发展问题,区域规划在内容、范围、理论研究与方法技术等方面都发生了巨大的变化。区域规划从内容看,越来越由单目标的物质建设规划或经济布局规划为主开始转向综合的区域发展目标规划,规划中的社会因素与生态环境因素越来越受到重视,生态最佳化成了未来区域规划的新方向。总之,一个基本的规划理念是,社会与生态环境尺度必须同时作为衡量最佳规划方案的重要标准。

(3)由城镇为重点转向区域、城乡整体规划

传统的区域规划由于将规划视野过多囿于经济生产领域,因而将区域的经济中心——城镇作为规划研究的重点,而将区域中其他基质地域(生态地域、农村地域)作为一种支撑城镇发展的成本。在区域规划中,“二元分割”的规划思维特征非常明显。但是经济和社会的发展不仅创造了越来越多城乡界限日益模糊的城镇密集区、都市连绵区、城乡混合区等表象的空间形态,而事实上从更为深刻的层面将城镇与区域、乡村的发展紧密地联系到了一起。以创新为第一生产力的知识型经济将从根本上改变了城市与乡村的关系:乡村不再是作为为城市单纯提供生产要素的依附地,而实现了多种要素的相互组合流动;乡村的经济、社会、生态价值被重新发现和理解,城市的持续发展是以乡村的健康成长为基础的;经济成长的创新机制,有可能使传统城市地域以外的空间得到优先发展,从而改变由城市至乡村的单一扩散方向。城镇以外的区域基质空间不再是单向被动地承受城镇的资源耗费和经济、社会的主宰,而对城镇的发展越来越表现为依赖与制约并存、支持与竞争并存的格局。

(4)由面面俱到型规划转向问题型规划

在经济模式由计划经济向市场经济转轨的过程中,我国区域规划依然延续了无所不包的庞杂色彩。由于对市场环境中许多变动因素无法把握,甚至规划了许多无法调控的经济生产内容,如此面面俱到的规划,不仅耗费了大量的规划精力与财力,也影响了有关各界包括规划人员自身对区域规划实际效果的看法,实际上也削弱了区域规划的权威性、科学性。

区域是一个处于时代变化中复杂综合体,区域规划只能是有限目标的规划。区域规划必须抓住其真正能发挥作用的内容进行规划,针对每个规划的特定区域、特定时断、特定背景的要求,进行针对性的“重点问题”规划,提高区域规划的编制效率与效果,力戒面面俱到、泛而无物。在此方面,日本的历轮国土综合规划是非常有代表性的:日本第一次国土规划主要是实现生产力的最优经济布局,第二、三次的国土规划则主要是逐步解决全国经济发展的不均衡问题。第四次国土规划则着重强调人口高龄化、信息化和国际化,把建设舒适开放的安居社会、形成安全而富饶的国土、整顿充实长寿社会中的生活空间和整备交通、信息和通信体系作为主要议题。第五次国土规划则将提高日本在全球经济社会发展中的竞争地位与能力,及建立高水平的地域文化目标作为规划的主题。

(5)由单方案刚性规划转向多方案弹性型规划

毫无疑问,今天我们面对的是一个多变的环境、网络化的社会,但正如法国第八个国民经济计划所指出的那样:“未来越是朦胧,计划(规划)越有必要”。多变的环境对规划也提出了更高也是更为现实的要求——如何实现规划的灵活性与弹性。

保证弹性和调控程度的平衡是区域规划有效性衡量的标准。必须将原来以行政手段为主的计划型规划转变为以价值手段为主的计划与市场兼容型规划,将原来过于具体的刚性规划转变为应变能力较强的弹性规划。当然区域规划更应体现出多目标、多方案的弹性特征,在全球化过程中使区域发展具备更大的应变性,防范各种风险与被动的境况。

(6)由虚调控型规划转向以空间管制为手段的实调控型规划

传统区域规划效果低下而难以对区域发展起到真正调控与引导作用,其中一个重要原因是尚未找到其真正赖以调控区域发展的“权力法码”。区域规划必须由以前的以生产力布局和城镇体系布局为重点转向以空间资源配置为重点,划定各种用途管制区域,并制定相应的空间使用要求,在区域中划定鼓励发展地域、引导发展地域、限制发展地域、禁止发展地域等多种不同的空间类型。刘太格先生将新加坡成功规划经验概括为:“由大到小、由远到近、由不可开发到可开发”。在各种空间类型中,最为首要的是划定非发展地域的界限和制定保护的要求。“优势区”是德国在区域规划中作为生态平衡的一种规划理念和手段提出来的,其是指区域中一些具有单一职能或多种职能的农村地区或具有自然保护功能的大空间。从土地保养的角度看,优势区意味着让社会和自然环境之间达成有机的平衡。优势区一般具有五种职能:农业和林业生产、闲暇和休养、长期保障用水供应、特殊的生态平衡功能、原料和矿产的采集。在莱茵兰—普法尔兹州的规划中,就规定了一系列非开发地域作为“地区的首要用途”。

(7)由单规划模式转向多规划模式

“区域”表达的是按某种目的划分出的空间地域概念,因而区域具有类型、层次之分。编制不同的区域规划应当采取不同的模式,尤其是不同层次区域规划解决的是不同层次的问题。前苏联的区域规划有两种类型:编制区域规划纲要和区域规划设计。这两种类型是以不同的地域等级为对象而划分的,且两类规划要依次完成。区域规划纲要具有资料调查和评估性质,其任务是揭示大地区地域性经济布局和发展的可能性,在总体上指出实现这些可能性的途径和最佳的方案;区域规划设计只是在区域规划纲要研究过的部分地段进行,研究纲要所提出的布局和发展可能性的具体实现途径(空间利用规划、设施安排等)。目前我国已经出现以资源开发为重点的区域开发型规划,以城镇体系布局为核心的市、县域规划,以及城镇群规划、城乡一体化规划等相关类似规划,不同类型、不同层次、不同地域尺度的区域规划相互促进,区域规划也由过去单纯的物质实体的形态规划扩大到非物质实体规划在内的综合性规划。

(8)由目标终极型规划转向过程实施型规划

相比于其他类型的规划,区域规划更具有宏观性、长远性、战略性的特征。因此,如何将区域规划的种种“终极合理目标”转化为具体可行的“行动过程”,是关系到区域规划实际成败的关键。这就要求我们必须强化对实施步骤、实施措施等的研究,而这却正是我们以前较为忽略的内容。“空间管制”是一种实现由目标至过程的措施,而通过区域建设资金的分配或政策的倾斜、基础设施的建设引导,也是实施区域规划的重要手段,这在市场经济环境中尤其具有现实的意义。

在美国高度私有化的商业为导向的社会环境中,坚实的基础设施和环境是私人企业发展的必要条件,国家、州和地方政府可以通过提供基础设施服务,引导和限制私人企业的发展,大都市地区规划成为应付市场力量的一种工具。在我国社会主义市场经济下,如果明智地使用规划工具和选择性的基础设施投资,引导形成合理的空间形式,促进生产力集聚,节省时间与空间的耗费,保存脆弱的生态环境,我们也可以创造出更适合人类生存、更易管理的各种区域。

北京华汉旅规划设计研究院

网址:http://www.bjhhlv.com/

全国免费热线:400-007-0768 010-58236282

传真:010-58235542

市场咨询邮箱:huahanlv@163.com