规划,包括旅游规划,回溯到计划经济年代,它似乎只是规划设计这一技术部门的事。早在改革开放前的计划经济年代,也有景区的规划,黄山风景区、苏州园林就有过规划。规划内容主要是建筑、给排水系统、道路、电力供应等等,这些东西设计布局好了,规划也就完成了。这类纯技术的内容,均由经建设部认定资质的规划设计单位承担,包括各类规划设计院所和大学中的建筑规划院系等。当年这些规划的共同特点,是在资源价值既定的情况下所做的旅游基础设施的规划。

从旅游经济学角度来说,旅游规划所研究的是旅游供给的问题,而旅游供给从其作用来分,可分为基础供给和辅助供给两大类:

(1)旅游基础供给。基础供给是指直接为旅游需求提供的物质条件和服务。旅游资源、旅游设施和旅游服务构成了旅游供给的三大支柱:¹旅游资源:是指具有经济开发价值的旅游吸引物,包括现实的和潜在的。根据其成因可分为自然性资源、历史性资源、社会性资源和现代人工吸引物四大类。旅游设施:包括旅游交通设施、旅游食宿设施、旅游娱乐设施和旅游景观设施等。»旅游服务:系指旅游从业人员通过一定的旅游资源和旅游设施向旅游者直接提供的劳务,它贯穿着旅游活动的全过程。

(2)旅游辅助供给。辅助供给是指为基本旅游供给提供服务的基础设施。它主要包括供水、供电、供气、污水处理、电讯、咨询,以及相关的工程设施,如机场、公路、铁路和停车场等。

在市场经济中,旅游供给是一个多层次的系统网络,其与市场的直接连接点主要是各类旅游企业,包括旅行社、饭店、各类航运交通企业、游乐场所和购物点等。现在,我国许多景区景点亦已企业化,按市场规则进行运作。

从以上分类可以看出,传统上规划的概念只是对旅游辅助基础设施和旅游基础供给中的一部分旅游设施的规划设计。现在进入了市场经济时代,凡要做规划的地方政府或旅游景区,不仅需要科学的技术设计,更需要有创意的旅游产品设计。也就是说,旅游资源的价值不再是事先既定的,而是动态的、变化的、发展的。旅游资源的价值在同类资源的比较中产生,在旅游产品的设计中显现,在游客的满意中确认,在市场的竞争中增减。于是,经济、管理、地理、文化、历史等诸多学科也纷纷介入了旅游规划,从而使旅游规划成为一个多学科综合的系统工程。传统意义上的旅游规划已发生质的变化,如今的

旅游规划实际上已提升为旅游总体发展规划。规划的核心,就在于把将要开发的旅游城市或景区设计成一个什么样的旅游产品?制作成怎样的产品?卖给哪些客源市场的消费者?获得多少效益?为了使景区能长远获益,并为子孙后代的生存环境着想,规划中必定还要提及可持续发展的开发方案,以确保旅游资源的永续利用。所以,从规划的委托方要求来看,就是要把规划做成一个具有市场化意义的长期开发计划及实施方案。

鉴于旅游规划已不可避免地与市场经济紧密结合,因此,旅游规划的重心已经彻底转移,即从传统上只对土地和基础设施的规划转向对旅游资源的规划;从单纯技术性的规划转向经济与技术并重,并以经济目标为先的规划。规划成功的关键在于对旅游资源进行科学评估,进行SWOT的客观分析,确立市场定位和产品定位。一言以蔽之,规划必须围绕资源、需求、产品、客源、效益这一核心轴线进行。

眼下,各地纷纷制订

旅游规划,以冀旅游业给当地经济的发展和提升起到推动作用。所以,通过旅游规划及其实施来产生效益,已成为旅游规划的终极目的。尽管规划承接方会提醒委托方要循序渐进,在资源品位不高和资金有限的情况下量力而行,但作为一方政府及其主管部门乃至整个地区的经济领域,总会迫切希望旅游规划与经济效益结合起来,这是不容回避的核心主题。规划的制订方,就是要想方设法把规划做成一个具有盈利前景的方案,这也正是供求双方所要达成的共识。诚然,各地委托方在确定规划目标时常会出现急功近利和思路不清等问题,但这并不能否定规划必须与当地旅游业的经济效益相结合这一根本出发点。说得绝对一点:不谈效益,遑论规划!规划制订方应运用市场化的分析手段、耐心的说理、特色的产品设计和可行的开发措施使旅游规划趋于科学化,产生近期开发效应,提高成功概率,并具有长远指导意义。

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

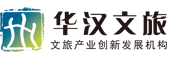

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

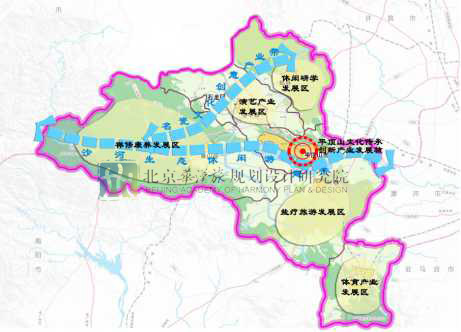

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

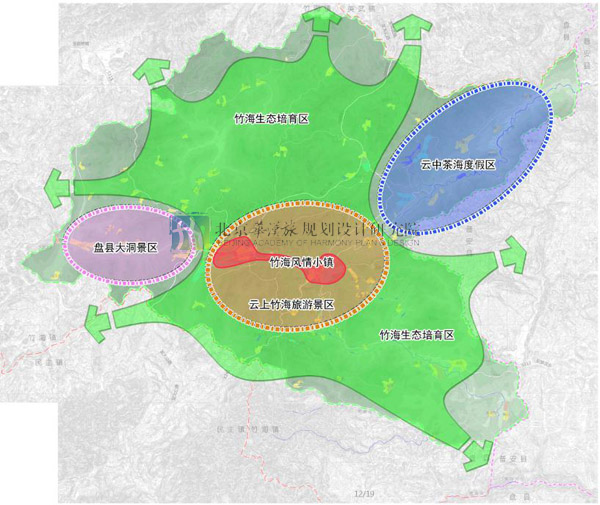

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划