1.乡村景观、乡村意象与乡村旅游

乡村景观与乡村意象是乡村

旅游规划的重要内容。乡村景观是具有特定景观行为、形态和内涵的一种景观类型,是由分散的农舍到能够提供生产和生活服务功能的聚落或村镇所代表的地区,是土地利用粗放,人口密度较小,具有明显田园特征的地区,乡村景观首先表现为一种格局,是不同文化时期人类对自然环境干扰的记录,最主要的表象是反映现阶段人类对自然环境的干扰,而历史记录则成为乡村景观遗产,成为景观中最有历史价值的内容12。乡村景观主要由乡村聚落形态、乡村建筑和乡村环境所构成。乡村景观意象就是由这些可见的实物直接给人们留下的表面印象13。乡村景观是具象的乡村事物实体,乡村意象是抽象的乡村符号,是乡村景观、乡村氛围和乡村环境映像于人脑,给人留下的特殊印象。

近年来,乡村旅游满足了城市居民回归自然、返朴归真的旅游需求,日益彰显出强大的吸引力和生命力。乡村保持了完好的生态环境和文化传统,拥有优美的田园风光,村庄与自然环境构成一种和谐关系和有机整体,这种景观意象在人们的心目中根深蒂固,并逐渐成为城市居民逃离现实生活,放松身心压力,体验农家乐趣的主要心理动因。因此,乡村景观和乡村意象构筑了乡村旅游的核心竞争力,是乡村旅游这一旅游产品区别于其他产品的主要标志。原乡规划要求在乡村旅游开发过程中有效利用乡村原生景观,严格保护有价值的景观景点,并通过合理的人工修复来完善乡村景观系统,形成真实的乡村景观意象。

2.原乡规划下的乡村景观规划

乡村生态环境、农事活动和乡土文化是乡村旅游资源,也是乡村景观构成要素。乡村景观的改善实际是对旅游资源的优化。乡村景观是乡村旅游开发依托的重要资源,乡村旅游规划的关键,就是对乡村景观的保护与规划。

乡

村景观规划的精髓是“原乡”,即通过景观设计、风貌控制与建筑保护,维护乡村地区的原乡风味,并在此基础上整治优化社区环境,营造良好的生活、生产和旅游氛围。乡村景观规划的根本要求是可持续性,应始终关注“人-景-地”的和谐,具体来讲,应从以下几方面着重考虑:

(1)保持乡村原有的建筑特色与布局方式

乡村地区特有的建筑风格、建筑选材和建筑布局方式,是与乡村的自然生态系统紧密融合的,它体现着中国传统建筑设计与规划布局的朴素思想,适应乡村生产生活的需要,能够从每一个细节上体现人与自然之间的和谐关系。乡村旅游景观规划应尽量遵循村庄现有布局,在村庄聚落的内部分区之上合理规划布局项目,同时保护村庄建筑特色,不去破坏、异化现有建筑景观,这是乡村景观能够保持地方性特色,继承和发扬乡村文化传统的必然要求,也是乡村景观规划能够切实保护乡村遗产的关键。确需进行土地整理和土地流转的,在村落集中居住时,也要保留村落本色,尽量保持每家每户院落空间。

(2)以因应自然为基本规划准则,摒弃城市规划套路

乡村景观规划本身含有人工影响的意义,但应把人工因素降低到最低。乡村景观,特别是乡村聚落景观与乡村田园景观,拥有非常强烈的历史传承性和自然性,这些景观意象扎根于人们的头脑中,是根深蒂固的——乡村就应该是这样的乡村。在乡村景观规划过程中,因应自然是基本的规划准则,以城市规划的相关思想为开发理念对乡村景观进行规划设计,将无可避免造成乡村景观原有的自然性与个性化消磨殆尽,极易造成乡村景观的异化和变质。原乡规划的乡村景观规划,要求规划者以平淡的艺术手法对乡村景观进行维护和整治,规划者应以顺应自然的心态对乡村景观进行凝视和思考,以自然选材、自然选型和自然设计,化有形规划于无形,才可创造出既符合旅游发展需求,又符合项目地历史文脉,还能完满契合游客心中印象的乡村景观与乡村意象。

(3)重视乡村文化在乡村景观中的表达

原乡规划所要求的“因应自然”中的自然,并非完全的自然生态,而是还包括以乡村文化为主体的人文生态。其中乡村文化包括乡村物质文化、乡村制度文化和乡村精神文化15,是乡村景观文化内核的主要构成部分。乡村人文生态是在乡村居民建筑村落和田园景观背景下,所形成的乡村生活方式、生产方式与民俗文化的和谐的乡村环境系统。它们是乡村景观的独有表达方式,乡村旅游规划应彰显这些元素。

3.原乡规划下的乡村意象规划

乡村旅游资源的主体是乡村景观与乡村遗产,二者在游客头脑中的主观认知构成了乡村意象的最初形态。乡村意象是乡村旅游这一旅游产品区别于其他产品的主要标志之一,是乡村旅游的核心竞争力,因此在乡村旅游规划中应受到应有的重视。

(1)不应以牺牲乡村意象作为乡村发展的代价

在我国乡村,追求风貌 “洋化”、追求现代是乡村的通病,在一些城市近郊的发达地区,除了以旅游业作为支柱产业的乡村之外,很多乡村已经失去了其自身原生态的资源与环境,变成了城市的“卫星村”,伴随而来的是乡村的环境恶化、交通拥挤、治安混乱等“城市病”的涌现,乡村在发展的同时,越来越失去其乡村性。

在乡村现代化的过程中,乡村建设不可一味的模仿城市,把“洋,新,奇”作为农村发展的标准,而应着力保护乡村独特的地方文化遗产、鲜明的民俗特色和优美的田园风光。乡村发展不应以牺牲乡村意象为代价。

(2)强调重视乡村意象的保护

乡村意象是一个完整的立体结构体系,包括乡村聚落、建筑空间、社会状态和文化风俗。从游客心理学的角度看,由具浓郁特色的乡村景观作为底色的乡村意象是激发城市游客进行

乡村旅游活动的根本动因,游客在乡村内进行游憩活动所体验到的乡村文化,使游客产生似曾相识的“回归感”,维持并强化了乡村意象的“可印象性”和“可识别性”。

现阶段的中国乡村正处于传统乡村景观向现代乡村景观转变的过渡阶段。对乡村意象的严格保护并不是要求对乡村景观的全盘保留,而是需要适当对其进行“选择性”再造。例如对一些落后的生产生活习惯,特别是迷信风俗活动,要进行严格控制,对破旧的房屋建筑、文物古迹要进行及时修葺,对当地居民要加强宣传教育,提高其对民族民俗文化和旅游资源的保护意识。

乡村意象的再造,主要体现在对居民住宅、生活设施、基础设施等硬件实体和村风民风、风俗传统等软件资源的优化,努力营造“乡风文明,村容整洁,环境优美,特色浓郁”的现代乡村意象,为乡村的可持续发展,特别是乡村旅游的可持续发展提供强大的资源支持。在城市化进程日渐加速的今天,如何最大程度的协调好经济发展与乡村生态环境保护的关系,实现乡村生活的现代化与乡村景观的原生化共同发展,是

原乡规划关注的重点之一,更是乡村旅游开发过程中不容忽视的问题,应得到各方密切关注和妥善解决。

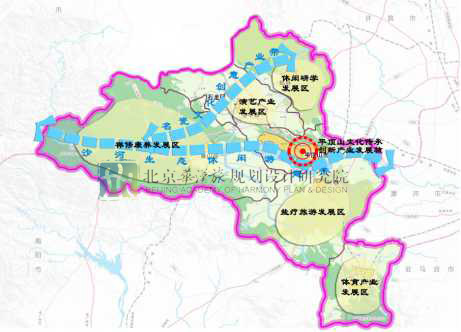

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

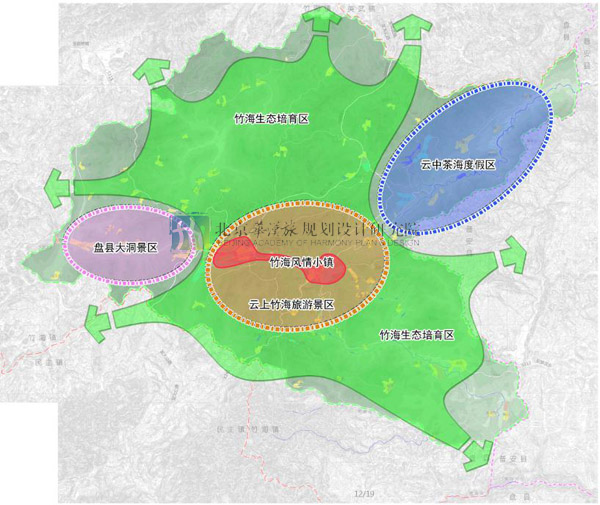

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

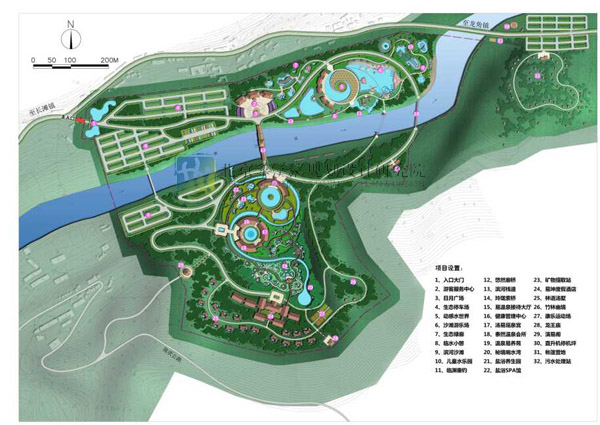

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划