大众化的乡村观光和乡村生活体验已经很难适应乡村旅游市场的发展,“特色化、体验化、趣味化、知性化”逐步成为乡村旅游的发展趋势。规划是各行各业发展建设的必需,其重要性毋庸置疑。规划是项目建设的“早知道”,其质量的优劣左右着项目实施价值的高低,乡村旅游规划也如此。

从全国的实际情况看,总体欠佳且良莠不齐,嚼之无味而难容乐观。在文本形式上,色彩愈来愈精美,纸张愈来愈厚重,在实际内容上,图片大施拳脚,文字表述粗浅。归结起来问题有三:一是似曾相识,相似雷同;二是规范有余,创意不足;三是可信度、可行性缺乏支撑。花了代价的规划文本,每每被戏谑为隔靴搔痒的“普通话”。

从暴露出来的通病看,主要原因有三,一是委托方在规划的要求上大多讲时间、求速度。二是规划方受制于时间成本与赢利实效,有意无意地迎合委托方的急于求成,顺水推舟赶速度;文本的信息资料在向委托方索要外,便是向网上求助挪取,而实地考察却走马观花、流于形式。三是临时被邀参与规划论证及评审的专家学者、行家里手,成了规划的“表决器”。三者集中起来一个字:赶。

要提高规划质量,启动前有几门功课必须做好。

第一,恪守职业道德,防止好高骛远。

为了显示发展雄心,也为了审批程序的顺利进行,在规划中将目标度拔高,将可行性扩大,是委托方的共同点。规划者应当恪守职业道德,坚持实事求是的科学态度,规划方案既要目标前瞻,敢于开拓,又要脚踏实地,切实可行。改变“拿谁的钱,听谁的话”的惯例,不能为既得利益而做顺水人情,防止为好高骛远者推波助澜,严格把握好规划总体的发展尺度。切记,规划者靠规划质量成长;规划有了质量,才能真正取悦于主人,最终取信于主人。

第二,对接目标市场,防止无的放矢。

从总体说,乡村旅游的市场主要在城镇,从局部说,每个旅游产品都有自己的细分市场。随着供开发的乡村旅游资源由奇山异水型进入青山绿水型后,乡村旅游的主要市场,呈现区域近、半径小、车程短的特征,这从乡村旅游地纷纷声称为依托城市的“后花园”可见一斑。因此,规划中有关目标市场的问题,要以该乡村旅游项目为依据,负责地分析,认真地判断。一则避免对目标市场不切实际的空泛圈画、拔高预测,二则防止项目设计中出现贬值的“洋为中用”、 离谱的张冠李戴。让规划出来的主题、创意出来的项目有的放矢。

第三,伏身了解乡村,潜心细读山水。

乡村天地广阔,资源千差万别。深入乡村,解读乡村,是提高乡村旅游规划质量的一个特殊规律、必要环节。因而,事前走出电脑房,深入乡村生活现场,收集挖掘资源信息,理当成为规划者的自觉行动。

乡村旅游规划是一件易会难精、颇具功力的事情。乡土文化是乡村旅游得以立足的重要内涵,因为她是外来游客所喜闻乐见的内容。基于经济、历史、环境、气候等差异,同为乡村,却有不同的乡土文化——每一个乡村,都会有受游客欢迎的乡土文化可以挖掘运用。规划者对乡村不仅要知其然,更要知其所以然。突出小异的价值,让细分的特色特点成为亮点卖点。乡村旅游发展一定要在遵循旅游业固有发展规律的基础上,充分利用我市独特的生态资源,积极探索与文化创意、休闲娱乐等相关产业的融合共生,加快完善旅游项目开发体系,深度提升旅游项目品质。

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

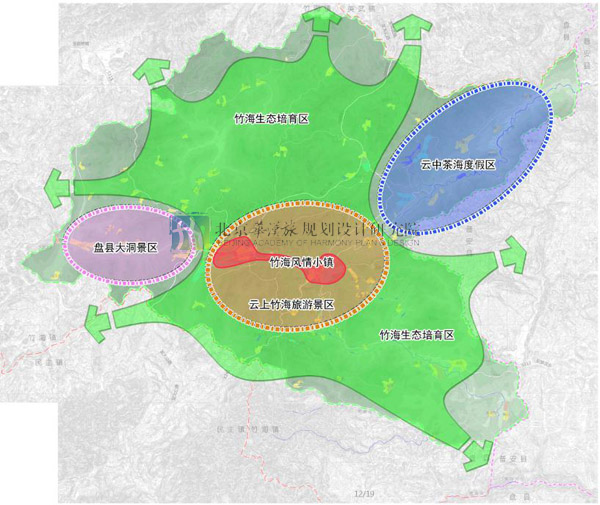

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

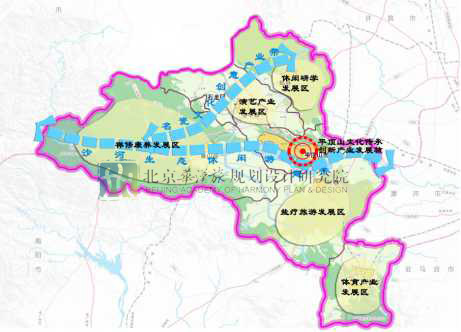

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

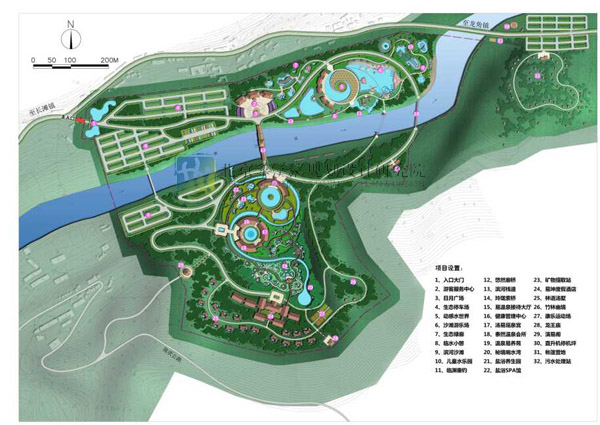

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划