首页 > 技术专题 > 实战经验 >

实战经验

以旅兴业,以业富民,以旅游精准扶贫践行全面建设小康社会发布日期:2017-02-15 作者:华汉旅业

贫困 (poverty) 是全球普遍存在的现象。反贫困一直是全人类面临的重要议题。2000年联合国把在2015年消除极端贫困列为新千年发展目标 (MDGs) 目标之一。2015年后发展议程提出,到2030年将全球每天生活费不足1.25(世行将其提高到1.9)美元的贫困人口降至零。

一、三十年扶贫攻坚,战果辉煌

消除贫困、改善民生、实现共同富裕,是社会主义的本质要求。改革开放以来,特别是上世纪80年代中期,我们国家开始有计划、有组织、大规模地扶贫开发以来,我国的扶贫工作取得了举世瞩目的伟大成就。三十多年来,按照世界银行每天1.25美元(2005年的购买力平价)的贫困标准,1981年全球贫困人口19.38亿,到2010年减少到12.12亿,全球贫困人口减少7.26亿。同期,中国的贫困人口由8.35亿减少到1.57亿(2009年),贫困人口减少6.78亿。全球贫困人口数量减少的成就93.3%来自中国。

纵观中国走过的三十余年扶贫、减贫历程,不难发现,其大致经历了五大阶段:

第一阶段:1978年到1985年。国家开始实行改革开放,并针对农村实行重点改革,比如:分土地、承包制、提高农产品价格等,大幅度减少了贫困人口。

第二阶段:1986年到1993年,开发扶贫推进阶段。1986年,国务院成立了扶贫开发领导小组,划分出了300多个贫困县,针对贫困专门采取了一些措施。这个阶段,人均纯收入从206元提高到483.7元,年增长率13%,绝对贫困人口从1.25亿下降到8000万。

第三阶段:1994年到2000年,扶贫攻坚阶段。国务院制定和实施了《国家八七扶贫攻坚计划》,拟用七年左右时间(从1994年到2000年)解决八千万人口的温饱问题,所以叫“八七”攻坚计划。经多方努力,到2000年底,国家“八七”扶贫攻坚目标基本实现,有效解决了两亿多农村贫困人口的温饱问题。农村尚未解决温饱问题的贫困人口由1978年的2.5亿人减少到2000年的3000万人,农村贫困发生率从30.7%下降到3%左右。

第四阶段:2001年到2010年,整村推进阶段。2001年,国家发布《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》,“整村推进”成纲要如期实现目标的关键措施。该阶段以全国14.8万个贫困村的扶贫规划实施为重点,通过资金支持、资源整合、机制创新,取得较好成果,最终把贫困人口减少到2000多万。

第五阶段:2010年以后。这个阶段分为几个方面,一是集中连片的扶贫攻坚。随着我国扶贫攻坚和区域协调发展战略的深入推进,大面积消除贫困之后,集中连片特殊类型贫困逐渐成为扶贫攻坚的重点和难点。2014国务院《政府工作报告》表示,要创新扶贫开发方式。加快推进集中连片特殊困难地区区域发展与扶贫攻坚。二是精准扶贫,到村到户。2013年11月3日,习近平总书记亲临湘西州视察,作出了精准扶贫重要指示;2015年6月,习近平总书记在贵州讲话时,对精准扶贫又提出明确要求,指出“扶贫开发贵在精准,重在精准,成败之举在于精准”。

二、旅游扶贫,中国扶贫攻坚的中坚力量

由于旅游业具有较高的产业关联度,在促进地区经济增长、增加就业机会、消除贫困方面具有较大的潜力,因此很多国家将旅游业作为反贫困的主要战略。考虑到旅游资源富集区与贫困地区在空间分布上的重合性,我国亦将旅游作为反贫困的重要方式和手段之一。据国家旅游局统计,近7年来,通过发展旅游业直接受益的贫困人口占全部贫困人口的 1/3左右。

经过数年的努力,旅游扶贫已经成为我国扶贫的主力军。2015年8月18日,全国乡村旅游提升与旅游扶贫推进会议在安徽省黄山市召开。李金早在会议上强调,要充分发挥乡村旅游在扶贫开发中的战略作用,着力将乡村旅游建设成为美丽乡村的重要载体,实现到2020年通过发展乡村旅游带动全国17%(约1200万)贫困人口脱贫。

从我国旅游促进扶贫的发展历程和实践成果来看,旅游促进扶贫主要有五种方式:一是直接参与旅游经营。贫困地区居民依托山清水秀的特色旅游资源,直接开办农家乐和经营乡村旅馆,成为第三产业的经营业主,极大地增加非农劳动收入从而脱贫致富。二是在乡村旅游经营户中参与接待服务,取得农业收入之外的其他劳务收入。三是出售自家农副土特产品获得收入,也拓展农产品销售渠道,提高了销售价格。四是通过参加乡村旅游合作社和土地流转获得租金。五是通过资金、人力、土地参与乡村旅游经营获取入股分红。

三、规划扶贫,千千万旅游规划人的使命和决心

旅游规划是一套法定的规范程序,是对目的地长期发展的综合平衡、战略指引与保护控制,从而使其实现有序发展的目标。旅游扶贫,离不开顶层设计,离不开合理科学的规划。

2015年7月,为创新旅游扶贫方式,深入实施乡村旅游富民工程,国家旅游局印发了《国家旅游局办公室关于开展旅游规划扶贫公益行动的通知》(旅办发﹝2015﹞163号),正式启动旅游规划扶贫公益行动。

那么,旅游规划扶贫,究竟该如何扶?

首先,规划扶贫,应借规划之“手”留住“青山”,记住“乡愁”

2013年12月12日,习近平总书记在中央城镇化工作会议上提出“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”。因此,规划扶贫,不是简单的乡村城镇化,而是虔诚地与这片土地沟通,感受乡村的神圣,感受乡村的出世,感受乡村的自在,感受乡村的生命,赋予这片土地以真正的灵魂和生命,重塑她的肌血与活力,让其成为中国疯狂城镇化的一片“圣地”。

其次,发挥 “旅游+”带动作用,以旅游扶贫撬动全域发展

旅游业也具有像互联网一样的强大渗透力和提升力,能渗透各行业并与各行业融合发展,进而在拓展自身发展空间的同时,催生各种新业态、提升各行各业。旅游是一个无边界的产业。“旅游+”更是多方位、多层次的,“+”的方式也多种多样。

立足区域自然资源、地域环境、历史文化、民族特色,通过旅游+乡村旅游、农牧旅游、水利旅游、工业旅游、林业旅游、商务旅游、研学旅游、医疗旅游、养老旅游、健康旅游、休闲度假、文化旅游等,整合资源,培育产业,撬动区域新型城镇化、农业现代化、新型工业化、信息化、生态化的五化发展,催生新的社会组织形态和生活方式,全方面提升区域经济社会发展水平。

最后,旅游扶贫,既要扶“业”,更要扶“人”

在旅游扶贫中强调“扶人”,并不是要否定“扶业”。事实上,“扶业”和“扶人”在旅游扶贫中是相辅相成的关系,“扶业”只是手段,而“扶人”才是目标。如果说“扶业”对应的是“效率”,那么“扶人”对应的则是“公平”,辩证对待“扶业”与“扶人”的关系,其实就是要正确处理“公平”和“效率”之间的关系。通过“扶业”,有助于把旅游的“蛋糕”做大,提高旅游扶贫的效率,而强调“扶人”,有助于把“蛋糕”分好,维护旅游扶贫的公平。

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

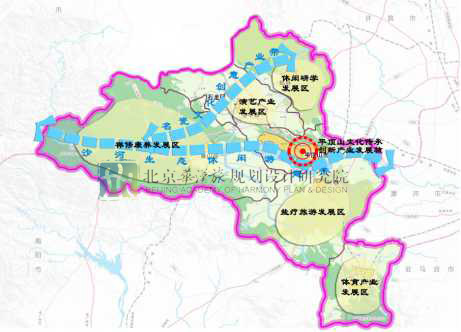

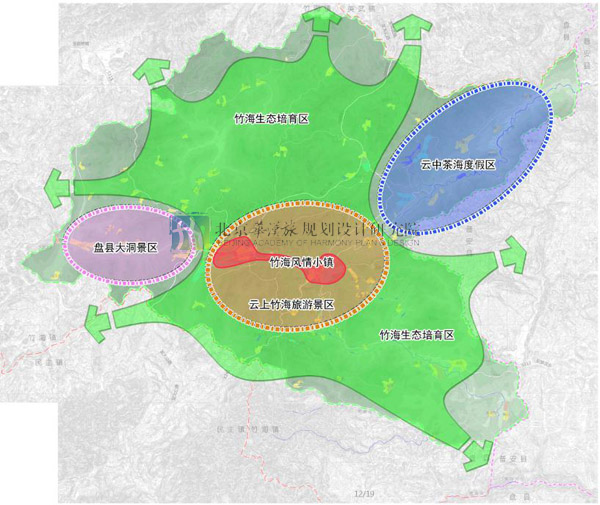

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

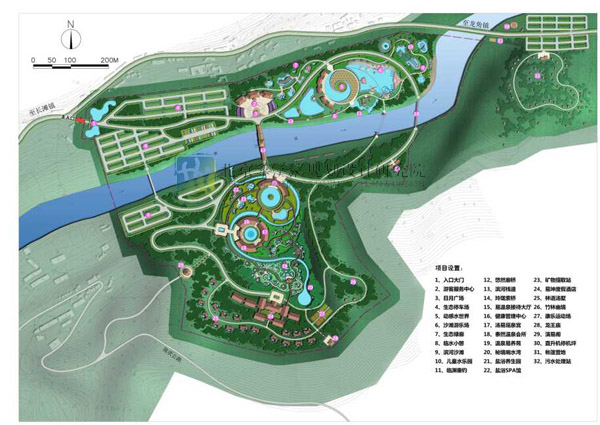

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划