华汉旅官方微博

咨询热线010-84856515

24小时专家热线010-84856515

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

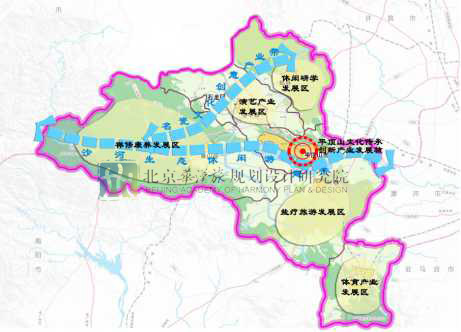

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

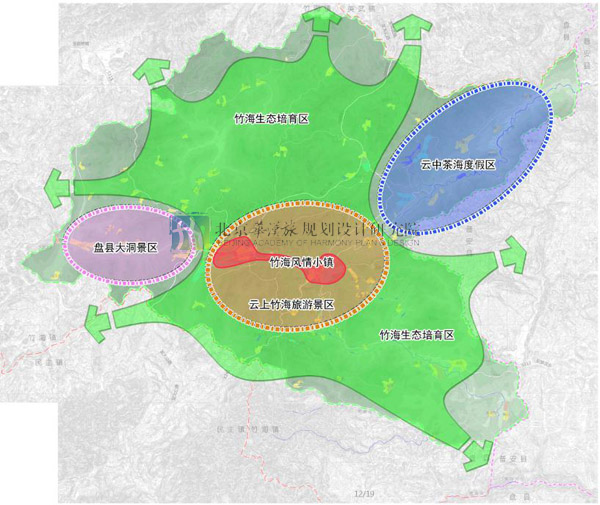

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

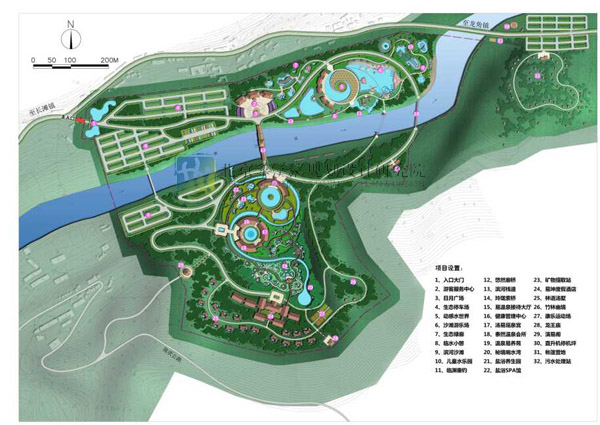

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

(1)理论方面的研究。对于生态旅游开发规划理论基础的研究,主要集中于景观生态学的思想在生态旅游规划中的体现,如刘忠伟等(2001)探讨了景观生态学在旅游供给方、需求方以及二者的综合层次方面,尤其是生态旅游规划管理中的应用;钟林生(2004),李涛等(2007)系统阐述了景观生态学在生态旅游规划中的应用领域;杨尚(2008)以河南省淇县金牛岭森林公园为例,通过引入景观生态学中的景观安全格局理论,对景观资源进行生态旅游阻力评价,构建了生态旅游地分区规划的新模式。