华汉旅官方微博

咨询热线010-84856515

24小时专家热线010-84856515

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

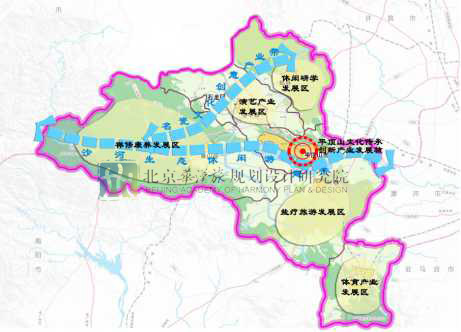

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

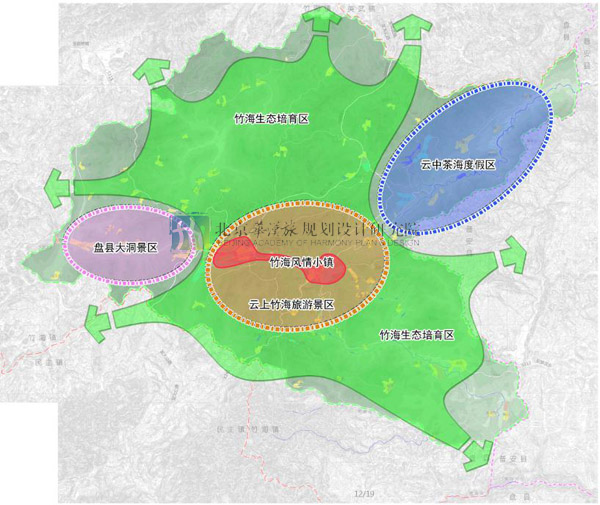

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

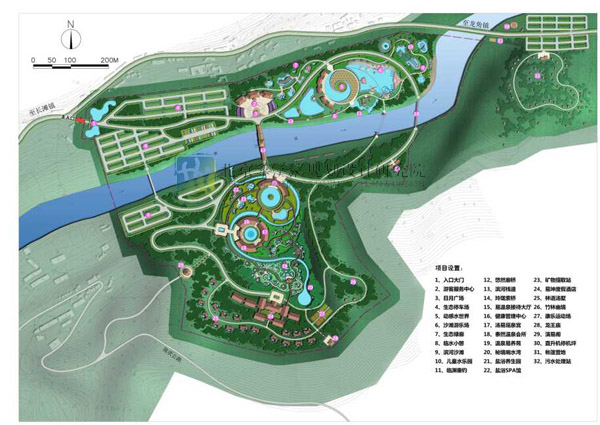

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

生态旅游规划和管理研究对生态旅游的重要性是不言而喻的,景观设计师RichardForeste在1973提出了得到IUCN认可的同心圆分区模式,将国家公园从里到外分成核心保护区、游憩缓冲区和密集游憩区,这是生态旅游得以展开的初始阶段。在此基础上,1988年Clare.A.Gunn提出了国家公园旅游分区模式,将公园分成重点资源保护区、低利用荒野区、分散游憩区、密集游憩区和服务社区。该理论被广泛应用于加拿大的国家公园的规划和管理。1996年L.B.W.Nieuwkamp将生态旅游地分为四大区域:野生保护区、野生游憩区、密集游憩区和自然环境区,并用图像说明了生态旅游功能分区模式,随着生态旅游区自然内容的增加,可承载的游客人数会逐渐递减,但其对游客的吸引力却越来越大。该理论的应用对自然程度高的地方起到了保护作用,它也成为生态旅游规划理论的经典内容。