旅游规划的总任务是:在市场条件下合理配置旅游资源 ,以资源为基础 ,以市场为导向,以法律为手段, 落实相关部门的密切协作,提升旅游产品的整体质量,以保持生态系统、环境系统和文化系统完整性为前提 ,切实保障旅游可持续发展。因此,无能是发展规划还是详细规划,它的中心任务都是策划文化内涵丰富的旅游产品。旅游规划的主要目的是根据市场需求对静态化的旅游资源加以筛选、挖掘、加工、开发、升华,把旅游资源转化成旅游产品。而旅游产品又必须充分考虑能否满足旅游者的心理和精神文化需要。因此,我们在研究旅游规划资料、生产旅游产品的过程中,必须充分重视旅游产品的文化性,努力挖掘其文化内涵,展现其文化特色,提高其文化品味,才能吸引旅游者,给旅游业带来蓬勃生机。

发掘规划资料的文化内涵,首先,对资料本身要深入研究,编目索引、分类整理、与国际、国内及其周边资源对比;对重要资料的来源、事实进行必要的考订、辨别,作一番去粗取精,去伪存真的工作。否则,就不能了解事情的来龙去脉,甚至时序颠倒,错舛百出,造成相互争资源的矛盾。在资料整理时,尤其要多分析地方志记载的内容。各级行政部门现有的方志多是八、九十年代编修的,普遍略古详今,在记载资源的渊源问题上错误十分突出。这就需要我们对照明清或宋元方志,至少要知道错在什么地方。目前,全国各地还有许多恢复古迹的旅游规划就常常犯这样的毛病,规划者自己都不知道源流和历史规模,东扯西拉,胡规乱划,美其名曰“创新”。搞的一个景点唐不象唐,宋不象宋;似佛非佛,似道非道;不伦不类,游客厌恶,经济效益从何而来?事实上,我们的规划不应该忽略过去,不管哪一类资源都有着历史的继承性,这就需要从规划资料上下一番工夫。其实,我们的祖先也不笨,许多名山大川,能够修身养性的地方,他们都有过初步的策划,有的还相当合乎现代的生态观念。如勾漏山风景区,明清时碑刻记载当时实施的旅游项目比现在更接近自然、接近主题。在此基础上加以扬弃,加以创新,岂不是特色更鲜明!

其次, 应根据客源市场的需求,对

旅游规划资料的社会价值、历史价值、科学价值和美学价值进行发掘。历史价值和科学价值的传播与游客所受的教育程度有着密切关系,并不是历史或科学所有的价值都适合于旅游开发,元谋猿人遗址、乐业天坑群等资源适宜于专业科学考察,而不一定适合普通的旅游者。历史或科学价值的发掘,要针对不同客源作具体处理,尤其要注重客源市场的普遍性和实用性。美学价值的判断有客观性,即人类共同的审美标准。但也有其个性或特殊性,这就是不同的历史阶段、不同的民族、不同年龄、不同的文化背景有着不同的审美观念。西方人认为美的东西,东方人并不觉得美;古代人认为美的东西,现代人并不觉得美;年青人认为美的东西,老年人并不觉得美,这是常见的现象。美学价值的发掘,应该针对一、二级客源市场中的主体游人,而不是照顾个别,或旅游经营者的主观意志。社会价值则关系到旅游的价值取向 ,关系到吸引力品味的塑造 ,它通过研究价值和意义体系 ,树立人生或社会理想的精神目标或典范从文化层面激发旅游者的智慧、正气和创造性 ,引导旅游者去思考目的、价值 ,去追求人生的完美。自然景观虽是自然形成的,却也是自然属性和社会属性的统一。自然景观类规划资料的文化内涵发掘要注意三个方面:一是要发掘它的科学内涵,充分展现自然景观的科学价值。如峨眉山为什么会形成奇特地貌?爽岛为什么会比其它地方凉爽?等等,要从地质学、地理学、物候学、气象学的角度加以科学地解释,以满足旅游者对自然界事物的认知需求。二是要满足人们的审美需要,从自然物的外在和内部发掘其美学价值。对自然景观尤其是山水,有不同的审美角度。单体或群体上观察,有“形态美”;水平或垂直观察,有“结构美”;在云、风、雨或车、船、飞机上观察,有“动态美”;在不同时相或不同自然物对比中观察,有“色彩美”。在不同角度、不同时空看到的景观,所产生的特征如雄、险、奇、秀、幽等,又称为“意境美”。规划人员要千方百计的让游客感受到这种美,并在旅游过程中享受到美。三是发掘高雅的附会文化,让游客领悟到文化氛围。高雅地附会文化主要是指在山水等自然景观旅游中,能让游客获得知识或使其产生哲理性思考的人为赋予的传说或故事。这些传说或故事可以张冠李戴,但一定要雅致,恰如其分,要避免粗俗、猥亵或平淡无奇。做到这一点,需要我们在认真观察自然景观的基础上,深入调查、研究民间传说或故事,精心编制附会内容,才能收到应有成效。

综上所述,我们认为

旅游规划资料是静态化、抽象化的旅游资源,是我们从事旅游规划的基础,只有全面收集、深入研究旅游规划资料,认真发掘资料的文化内涵,才能策划出广大游客需求的旅游产品,才能制订出符合实际地高起点、宽视野、大文化的优质旅游规划。

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

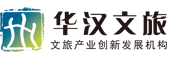

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

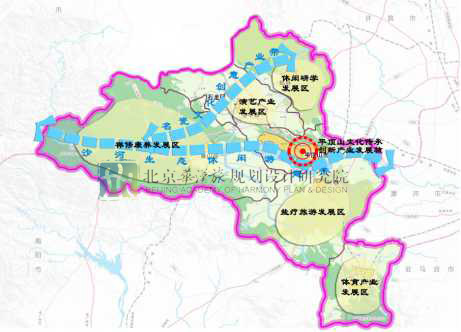

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

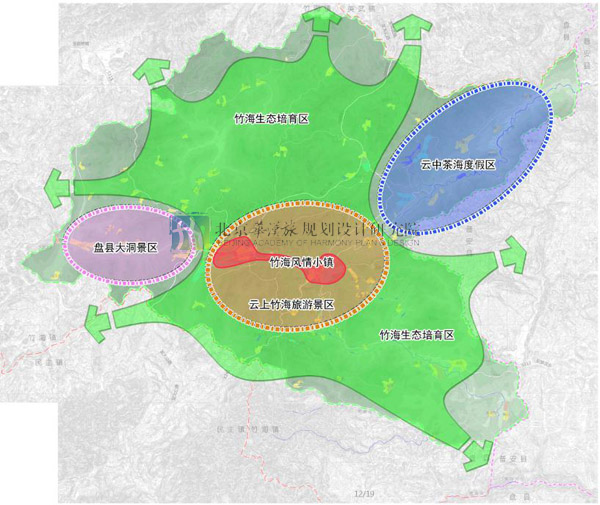

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划