华汉旅官方微博

咨询热线010-84856515

24小时专家热线010-84856515

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

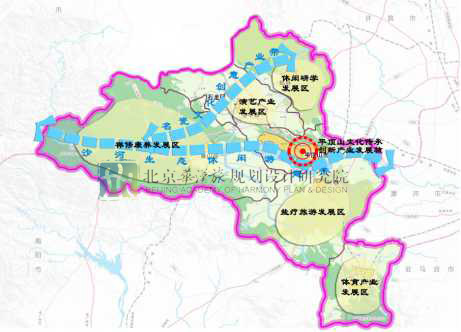

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

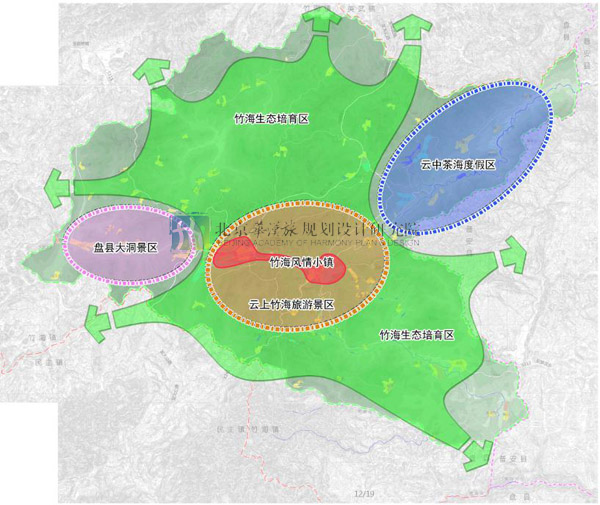

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

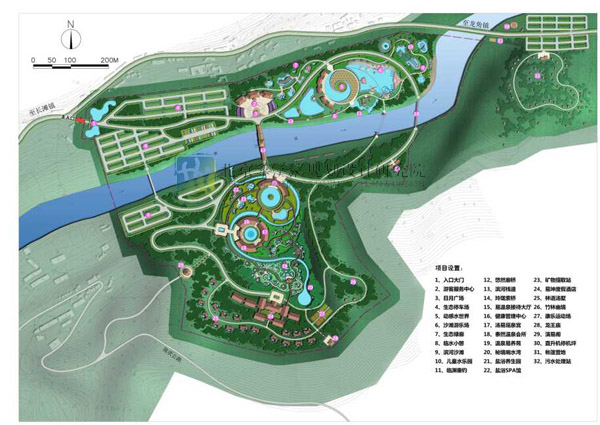

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

1、突出乡土性原则,营造乡村意象 乡村旅游目的地一般缺乏高品位的观光资源,同时城市郊区由于受到城市化影响明显,其乡村性日益丧失,所以生产、生活、生态三位一体的乡土性休闲空间和场景是核心竞争力之所在,是乡村旅游的核心和独特卖点。谢彦君(1999)指出,面向旅游城市客源市场的乡村旅游开发的关键是乡土化,保持与城市旅游供给的互补性和差异性是乡村旅游开发的基本原则。也就是说乡土性越明显,与城市的差异性越大,乡村旅游的竞争力越强,对城市居民的吸引力越大,因此乡村旅游目的地进行开发规划时首先应该坚持乡土性原则,应当充分利用当地的乡土元素,保持乡村旅游资源的乡土性和原真性,营造乡村意象,比如尽量采用当地传统民居建筑风格;绿化树种的选择大多采用乡土植物,不搞大兴土木工程,尽量保持原有乡村景观结构;采取适当的鼓励措施,保持当地农业文化形态。